【超絶技巧】明治工芸とは?歴史や種類について詳しく解説

明治工芸とは、近代化に必要な外貨を取得するために制作された、海外輸出向けの工芸品です。主に外貨を獲得することを目的に制作されていたという背景もあり、今までの美術史ではあまり注目されることはありませんでした。

しかし、明治工芸の中には、現代では再現不可能な技術で制作された超絶技巧品が多くあり、現在では国内外で高く評価されています。

- 明治工芸とはなにか詳しく知りたい

- 明治工芸にどんな工芸品があるのか知りたい

希少な美術品である明治工芸について、上記のようなことを知りたいと思っている方も少なくないでしょう。

そこで本記事では、明治工芸について詳しく解説していきます。明治工芸の種類についても解説します。ぜひ参考にしてください。

明治工芸とは

明治工芸とは、先述したように近代化に必要な外貨を取得するために制作された、海外輸出向けの工芸品のことです。現代では再現できないとされる作品が多く、『超絶技巧』として知られています。

日本で明治工芸が盛んになったのには、明治政府が西洋諸国に対抗するための近代化を目指したという背景があります。1968年に明治政府が誕生した頃、政府は工業の機械化や鉄道網の整備など、国力を高めるために外貨を必要としていました。

しかし、当時の日本には現代のような技術や工業製品がなく、外貨を得るために伝統的な工芸品を輸出するしかありませんでした。そこで政府は、多くの刀装金工師や蒔絵師などを輸出用工芸品の制作に当たらせるようになります。

上記のような背景から明治工芸は栄え、現在では日本内外で高く評価される希少な美術品として知られるようになりました。

明治工芸の種類

明治工芸とは何かわかったところで、続いては明治工芸の種類についてみていきましょう。明治工芸は、明治時代に制作された美術品の総称であり、具体的には以下のような7つの工芸品のことを指します。

以下でそれぞれ詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてください。

明治七宝(七宝焼)

明治七宝(七宝焼)は、江戸時代後期に梶常吉(かじつねきち)によって生み出された、日本の伝統工芸技法です。美しい色彩と独特の技法が特徴であり、日本を代表する伝統工芸品のひとつとして知られています。

金属や陶器の表面にガラス質の釉薬を絵の具のように塗り、高温で焼成することによって、美しい模様や色彩を表現しているのが特徴です。明治七宝の有名な作家としては、並河靖之や濤川惣助などが挙げられます。

以下の記事では、明治七宝(七宝焼)の作品10選を紹介しています。現代では再現不可能とされている七宝焼に興味のある方は、ぜひご覧ください。

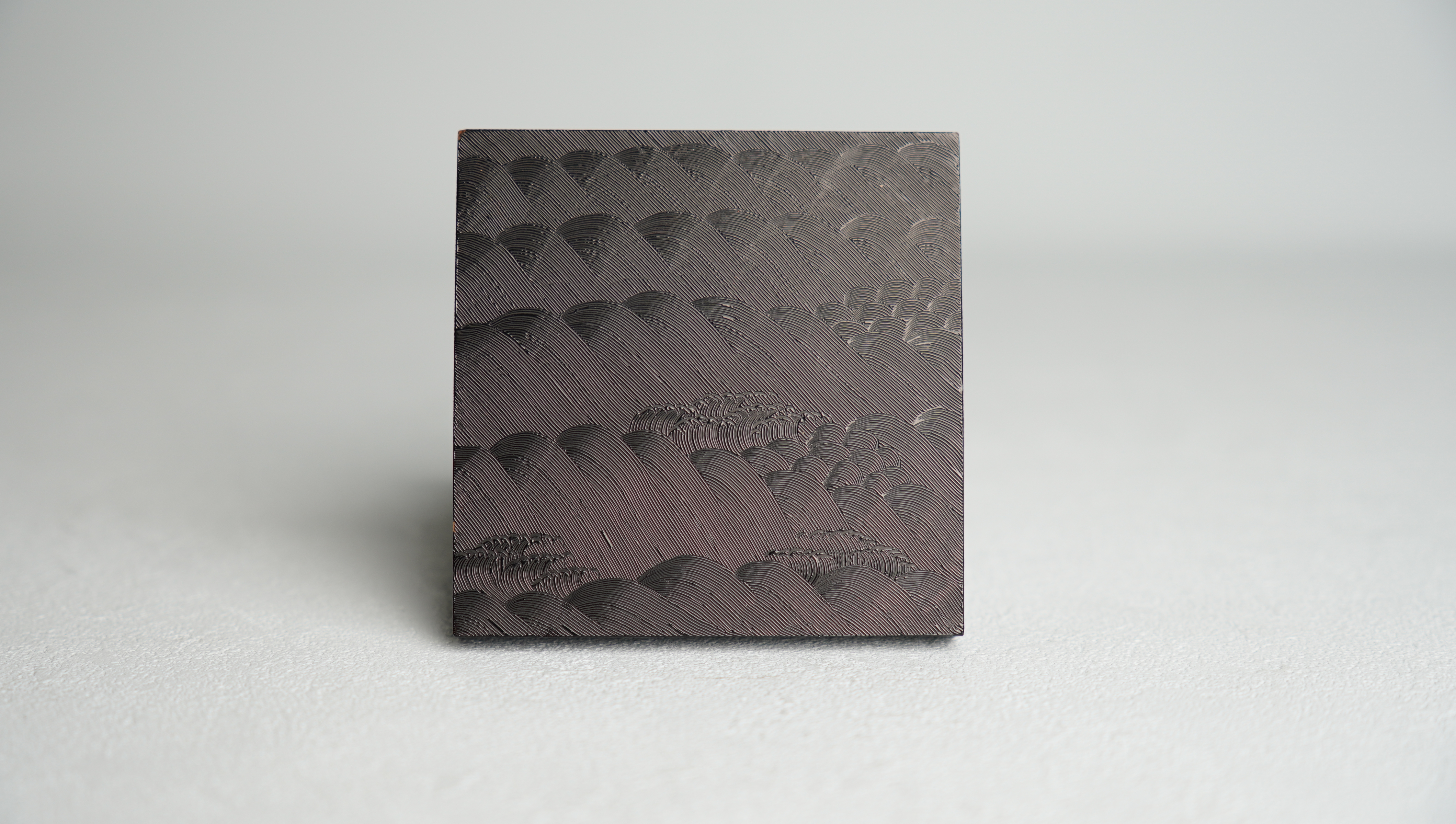

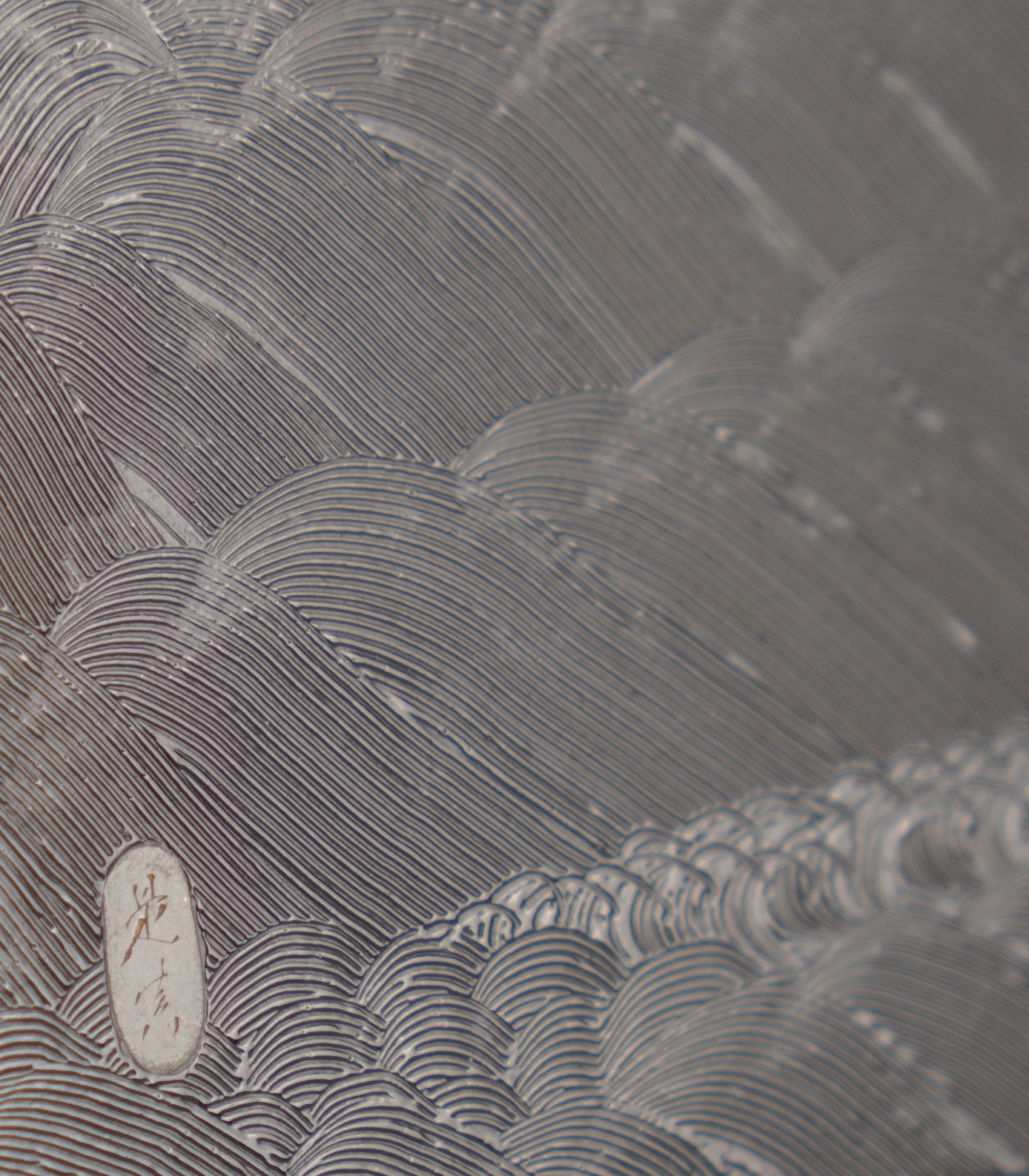

明治金工

明治金工は、日本の近代化が進むまでの、わずか30年程の短い間に作られた日本独自の希少な美術品です。人間業とは思えない高度な彫金の技術や多彩な象嵌、色絵、色金の技術が独自の美しさを表現しています。

日本の金工技術は幕末に最高潮を迎え、明治時代に美術工芸として開花しました。特に欧米で高く評価されています。明治金工の作家としては、加納夏雄や後藤一乗などが代表的です。

明治彫刻

明治彫刻は、諸外国から注目された伝統工芸のひとつです。木彫や牙彫、漆を幾重にも塗り重ねて彫刻する「彫漆」、様々な素材を彫刻して木や象牙に象嵌する「彫嵌」など、多くの作品があります。

日本では、仏教の隆盛と共に彫刻は発展してきました。しかし、明治維新の国内需要の変化により、多くの彫工は他業への転向を余儀なくされ、衰退していきました。

明治彫刻の作家としては、高村光雲や安藤緑山などが代表的です。

自在置物

自在置物とは、鉄や銅、銀などの金属でヘビやエビのような動物を形づくった工芸品です。細かく独立した複数のパーツで作られており、自由に形を変えられることが大きな特徴です。

自在置物の起源は江戸時代中期とされており、西洋人から人気を得たことで盛んに制作されるようになりました。自在置物の作家としては、高瀬好山や明珍などが代表的です。

明治陶磁

明治陶磁は、外貨獲得のために政府によって重要な輸出品として位置付けられていた工芸品です。優れた技術と写実的で絢爛豪華な作風は高く評価され、西洋にジャポニズムのブームを引き起こしました。

明治陶磁の作家としては、錦光山や藪明山や宮川香山や清風与平などが有名です。

明治提物

提物とは、腰にさげて持ち歩く印籠や巾着などの総称のことです。紛失や盗難防止を目的に、着物の帯に提げて携行して使用されていました。

江戸時代になると、様々な素材や形状の提物が作られるようになり、おしゃれを楽しむ装身具として注目されるようになっていきます。

明治漆器

明治漆器は、磁器や陶器の表面に漆塗りを施した日本特有の工芸品です。有田焼や瀬戸焼、京焼など日本各地の焼き物にみられ、海外からは日本を代表する工芸品として高い評価を得ています。

明治漆器の作家としては、柴田是真が有名です。

なぜ明治工芸は骨董としての価値が高いのか

明治工芸が骨董として価値が高い理由は、希少性が高いことが主な理由です。もともと海外輸出向けの工芸品であるという背景もあり、日本に残っている明治工芸品の数はそう多くありません。

また、明治工芸は現代の技術では再現不可能といわれる超絶技巧品ばかりです。一つひとつの工芸品を作るのに膨大な時間がかかっていることから、そもそもの数も少なく、より希少性が高くなっています。

七宝(七宝焼)のことなら銀座真生堂にご相談ください

七宝(七宝焼)のことなら銀座真生堂にご相談ください。国内外の美術館に所蔵されているほどの名工・並河靖之や濤川惣助の作品は、市場にほとんど出回っていません。

しかし、銀座真生堂では、美術館や海外コレクター、海外ディーラーとの関係を深め、独自のルートを作ってきました。その甲斐もあって、銀座真生堂では唯一の明治期の七宝焼専門店として常時、並河靖之の作品を保有できています。

美術館などでガラス越しにしか見ることが出来なかった並河靖之の作品を実際にお手に取って鑑賞、ご購入出来る唯一のギャラリーです。また、銀座真生堂では所有している作品を美術館での展覧会などへ貸出すなど文化活動も行なっております。

ご興味のある方は、気軽にお問い合わせください。

まとめ

本記事では、明治工芸について詳しく解説しました。明治工芸は、海外輸出向けの工芸品という理由から、今までの美術史ではあまり注目されることはありませんでした。

しかし、明治工芸品の中には、現代では再現不可能な技術で制作された超絶技巧品が多くあります。明治工芸は、定期的に展覧会などが開かれているため、興味のある方はぜひ足を運んでみてください。

また、明治七宝(七宝焼)のことなら銀座真正堂にご相談ください。本記事があなたのお役に立てることを願っております。