尾張七宝(七宝焼)とは?歴史・特徴・代表作家・作品まですべてを解説

日本の伝統工芸の一つである七宝。

中でも尾張七宝はその特異な魅力で知られていますが、その詳細はあまり語られることが少ないのではないでしょうか。

「尾張七宝とは?」

「尾張七宝の特徴を教えてほしい!」

「尾張七宝の代表作家は?」

「尾張七宝の代表作は?」

などの疑問に本記事では、尾張七宝とその歴史、特徴、製作工程、代表作家とその代表作について解説します。

尾張七宝の世界に深く踏み込むことで、その美しさと深遠さを理解し、日本の伝統工芸に対する新たな視点を得ることが可能になります。

尾張七宝の持つ魅力を存分に感じ、新たな発見の旅を共にしましょう。

それでは、参ります。

尾張七宝(七宝焼)とは

尾張七宝とは、愛知県一帯で特に発展した七宝の一種です。

七宝は、金属の表面にガラス質の釉薬を焼きつけることで模様を描く技術で、中国や韓国を経由して日本に伝えられました。

しかし、尾張七宝はその特異な風格から、全く新しいジャンルとして評価されてきました。

七宝に関する情報は、以下の記事で解説しておりますのでぜひ読んでみてください。

尾張七宝(七宝焼)の歴史

尾張七宝の起源は、室町時代にまで遡ることができます。当時、中国から伝わった七宝の技術が尾張地方にも伝えられ、ここで独自の進化を遂げたのです。

尾張藩の保護のもと、この地方の工芸は花開きます。特に18世紀の後半から19世紀にかけては、尾張七宝の全盛期とも言える時期でした。

明治時代に入ると、西洋との交流が活発化し、日本の伝統工芸も新たな影響を受けることとなります。この時期、尾張七宝は新たなデザインや技術が取り入れられ、さらに発展を遂げます。

その後も、尾張七宝の技術は代々受け継がれ、現代でもその伝統は続いています。

現代の尾張七宝作家も、古代の伝統と現代の感性を融合させた作品を作り出し、尾張七宝の新たな可能性を追求し続けています。

尾張七宝(七宝焼)の特徴

尾張七宝は、他の七宝とは異なる独特の特徴を持ちます。

尾張七宝の特徴①:美しい輝き

尾張七宝の美しい輝きは、特殊な焼き上げ技法により生み出されます。

この技法では、ガラス質の釉薬(ゆうやく)を金属に塗布し、高温で焼き上げることで、深みのある色合いと特有の輝きを実現します。

ガラス質の釉薬は焼成過程で溶け出し、冷却することで硬化します。その際に表面に美しい光沢が生まれるのです。

尾張七宝の特徴②:豊かな色彩

尾張七宝は、多彩な色のガラス質の釉薬を使い分けることで、作品に生き生きとした色彩を与えます。

これは一つの作品に複数の色を用いて描かれるパターンや図柄が多く、青や赤、緑、紫など、見る人を魅了する豊かな色彩が特徴です。

これらの色彩は、しばしば自然界の風景や生物を表現するのに用いられ、その美しさをより引き立てます。

尾張七宝の特徴③:緻密な細工

尾張七宝は、一つ一つの作品に手間暇をかけて、緻密な細工が施されます。

これは、複雑な図柄を金線で区画し、その中に色彩豊かな釉薬を塗り分けていくという、丁寧な手作業によって実現されます。

釉薬が焼き固められると、その細工が一層鮮やかに際立つのです。

特に、花鳥風月や人物、風景などの繊細な図案において、その技術の高さがよく表れます。この緻密な細工こそが、尾張七宝の魅力とも言えるでしょう。

尾張七宝(七宝焼)の製作工程

尾張七宝の製作工程は、非常に緻密で手間暇かけた作業が求められます。

素材となる金属に模様を彫り、その上にガラス質の釉薬を乗せて高温で焼きつけます。その後、研磨や仕上げといった作業を経て、一つ一つ丁寧に作られるのです。

七宝の作り方については、こちらの記事で解説しておりますのでぜひ読んでみてください。

尾張七宝(七宝焼)の代表作家

尾張七宝の代表作家として、頭に浮かぶのが以下の2名の作家になります。

尾張七宝が世界的に価値の高い七宝になったのも、この2名の作家に影響が大きいでしょう。

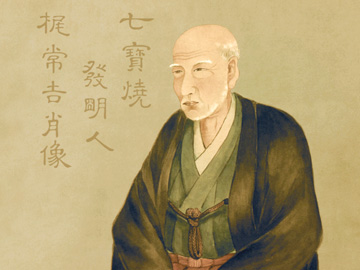

梶常吉(かじ つねきち):七宝(七宝焼)の製法を発見

日本で七宝が広く製作されるきっかけになったのが、名古屋市に住んでいた梶常吉が1833年に七宝の製作方法を発見したことです。梶常吉は江戸時代末期の尾張藩士の次男として生まれました。

七宝の美しさに感銘を受けた常吉は、周囲の反対を受けながらも熱心にオランダ渡りの七宝皿を研究し続けます。

失敗を繰り返しても諦めずに、食事を忘れてしまうくらい七宝に没頭した常吉は、研究を始めてから14年目の31歳のときに製作方法を確立することに成功しました。

それから急速に七宝の製造が進み、愛知県尾張地方は日本の七宝の中心地となります。1867年のパリ万国博覧会で、日本の七宝が紹介されてから、国内外のさまざまな博覧会に日本の作品が出品されるようになりました。

19世紀後半から20世紀の前半にかけて、尾張七宝は工夫を加えながらさまざまな作品を世に送り出してきましたが、第二次世界大戦中に生産を中断したことで残念ながら失われてしまった技術もあります。

さまざまな経験を経て、日本を代表する伝統的な技術・工芸品となり、1995年には経済産業省の伝統的な工芸品に指定されています。

林小伝治(はやし こでんじ): 圧倒的なデザイン力を誇った尾張七宝作家

尾張七宝の中でも特に知られる作家は、林小伝治になります。

林小伝治(はやし こでんじ)は明治時代に活躍した尾張の七宝作家です。七宝の作品を世に残した人物でもあり、世界に広めた人物でもあります。

林小伝治の技法は、有線七宝と言われる図柄の輪郭線に沿って銀線をかたどり、その中に釉薬を差し焼成する技法です。

有線七宝の技法をつかって、花鳥を表現し、群を抜いたデザイン力を持っているのが林小伝治になります。

日本の尾張七宝を世界の尾張七宝にした作家で、林小伝治の作品は希少性が高く、市場でも高値で取引されています。

以下の記事で、林小伝治(はやし こでんじ)もついて解説しておりますのでぜひ読んでみてください。

尾張七宝(七宝焼)の代表作

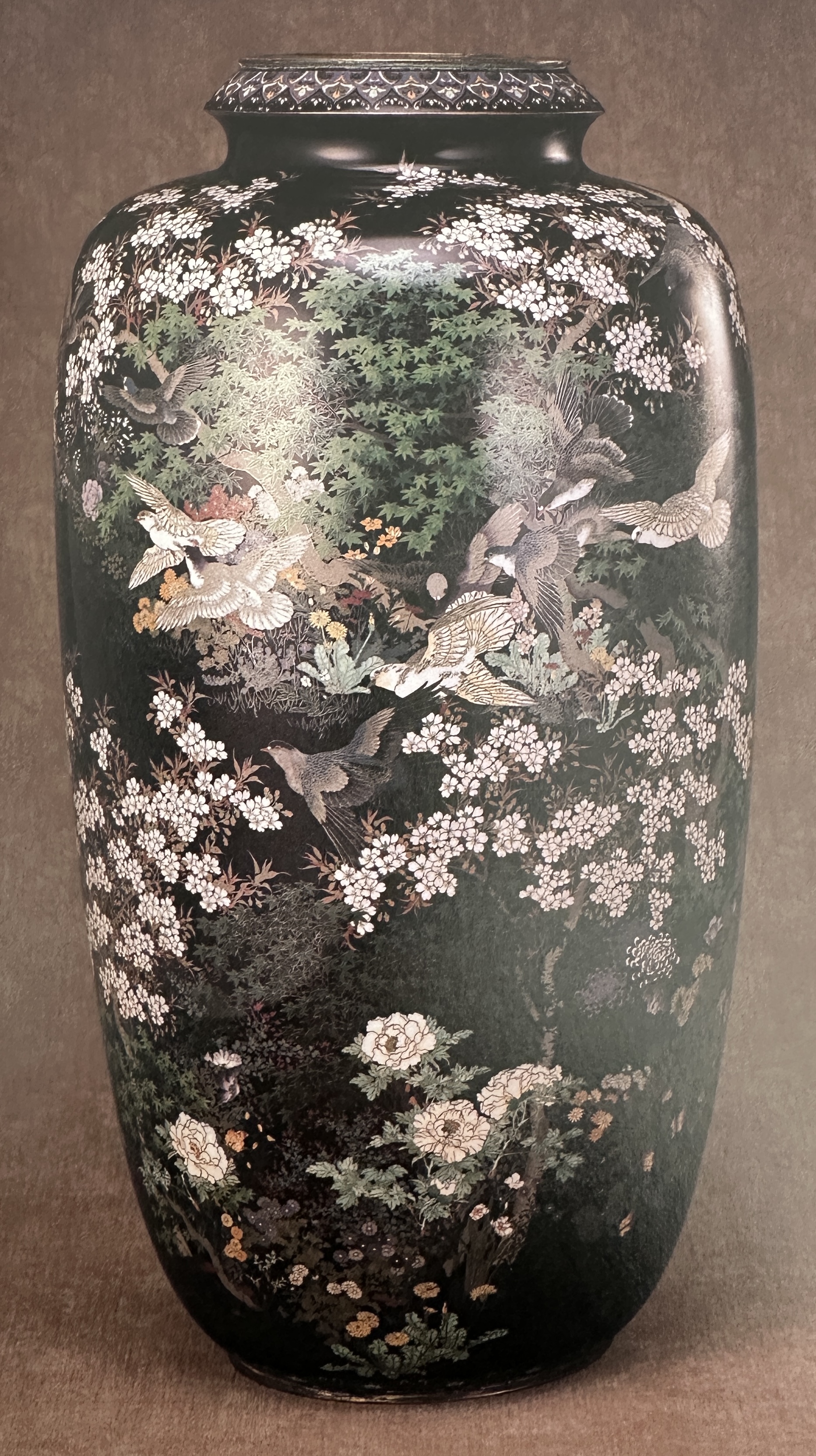

尾張七宝の代表作としては、林小伝治の「有線七宝 花鳥図 花瓶」があります。

鮮やかな色彩と緻密な細工で描かれた春の風景は、見る者の心を捉えます。

彼の作品は国内外で高く評価され、多くの美術愛好家から愛されています。

まとめ

尾張七宝は、日本の伝統的な工芸品の一つでありながら、その特異な美しさと独自の技法により、全く新しいアートとして位置づけられています。

その色彩の豊かさと緻密な細工は、見る者を魅了し、その価値は世界に認められています。

尾張七宝の技術を受け継ぎ、それを発展させていく作家たちは、日本の伝統文化を未来へと繋げていく重要な役割を果たしています。

銀座真生堂では明治時代の尾張七宝(七宝焼)も取り扱っております

銀座真生堂では尾張の名工、林小伝治など明治時代の尾張七宝も取り扱っております。